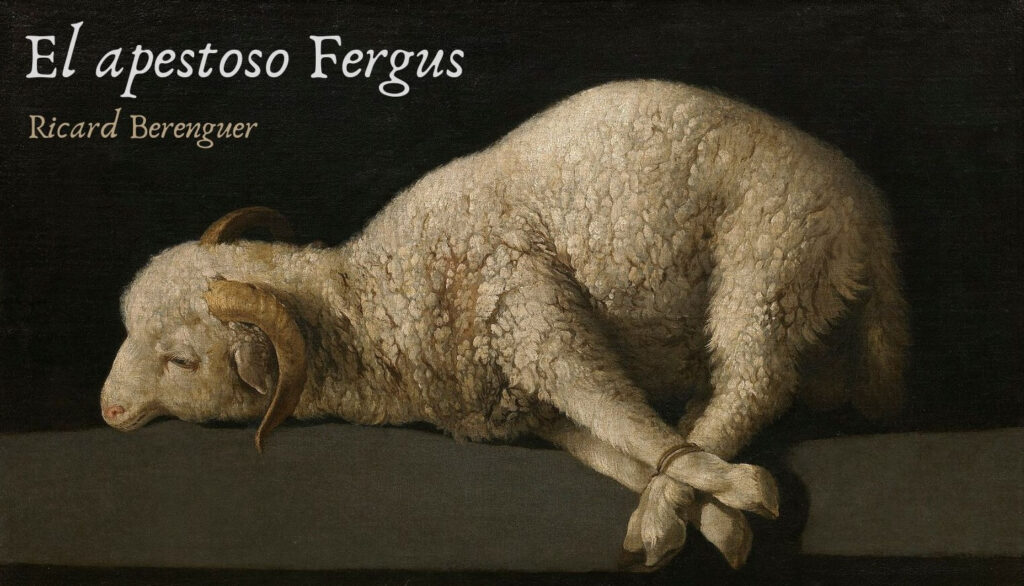

El apestoso Fergus (Ricard Berenguer)

La noche se hundía en Maple Creek. El viento arrastraba la hierba seca de los campos y arremetía con furia contra los cristales de la casa de los Lambert, que se alzaba en la distancia, más allá del río, apartada del pueblo. Aline estaba acurrucada en su cama; el cuento estaba a punto de comenzar, y esperaba con ilusión la llegada de su madre. No obstante, había un aire de inquietud, apenas perceptible.

—Mamá, ¿vas a leerme el de siempre? —dijo Aline, con esa voz suave y dulce que usan los niños cuando preguntan algo cuya respuesta desean escuchar.

—Por supuesto, cariño —respondió su madre mientras se sentaba al borde de la cama—. El del gatito, ¿verdad?

Aline sonrió de tal forma que los extremos de su boquita casi alcanzaron sus ojos. Se sumergió entre las sábanas. Mientras tanto, su madre se colocaba las gafas con una lentitud meticulosa.

La mujer abrió el libro con el hábito de quien ha repetido ese ritual miles de veces. Pero esta vez se quedó inmóvil, pensativa, como si estuviera esperando algo.

—¿Papá vendrá a darme un beso? —La pregunta de Aline golpeó el corazón de la madre con la fuerza de una grieta que se abre en el hielo.

La habitación se llenó de un silencio sofocante, un silencio que no era realmente silencio, sino la ausencia de algún sonido familiar, algún sonido que, pensó la madre, la ayudara a sobrellevar la situación. Sus ojos parecieron apagarse por un segundo antes de dejar el libro en su regazo para quitarse las gafas.

—No lo creo, cariño —dijo al fin, y había algo en su voz, una nota de resignación que dejó a Aline con una sensación de frío en la boca del estómago.

La niña observó a su madre, sus ojos buscaban alguna pista, alguna señal de que todo estaba bien, de que el mundo seguía girando con normalidad. Pero lo que encontró fue solo una cara inexpresiva, una máscara de tranquilidad forzada.

—¿A dónde ha ido? —insistió la niña sin saber que, al hacer la pregunta, estaba rasgando la superficie de algo profundo. La lluvia empezó a tamborilear en la ventana. Al fin, un sonido familiar.

Su madre apartó un mechón de cabello del rostro de Aline con una ternura mecánica. Inclinó la cabeza a un lado y respondió:

—Ha ido al pueblo, cielo. Quiere llegar temprano para elegir el corderito que pediste.

—¿Tan temprano para escoger el más grande y negro?

—Eso mismo, cielo —dijo la madre, tocándole la punta de la nariz. Acercó el vaso a los labios sedientos de la niña. Se puso de nuevo las gafas y abrió el libro.

—El padre Lutier estaba raro durante el almuerzo de ayer. ¿Se encuentra bien? —La voz de la niña volvió a cortar el silencio, implacable.

—Pues claro que sí, cariño. Estaba un poco cansado, eso es todo —la mujer arrastró las palabras, como si el mero hecho de pronunciarlas hiciera que perdieran su sentido.

Aline no estaba convencida. Percibía algo que flotaba en el aire, el eco de un grito ahogado, pensó. Sus preguntas continuaron.

—Entonces, ¿por qué papá lo echó antes de que se terminara la comida? —Frunció el ceño.

—Verás, cielo, hay cosas que las niñas pequeñas no pueden entender.

—¿Volverá algún día? Me gustan las galletas que trae del pueblo. Pero quiero que venga solo, como siempre. No quiero que papá vuelva a pelearse con esa gente.

—No lo sé, cariño, quizás vuelva algún día —susurró la mujer—. Pero ahora es tarde, deberías cerrar los ojos y descansar.

La madre continuó leyendo el cuento. Aline se acurrucó junto a ella y estuvo largo rato mirando las palabras deslizarse por la habitación como hojas secas.

Pero la curiosidad de Aline estaba afilada como un cuchillo.

—¿Es por lo de Fergus? —soltó de repente, como si hubiera estado conteniendo esa pregunta durante demasiado tiempo. El libro cayó al suelo con un golpe sordo.

—¿Cómo dices, cariño? —Su voz apenas era audible.

—Es por Fergus, ¿verdad? Yo no lo hice, estaba así cuando llegué al establo por la mañana.

Un trueno rugió en la distancia.

La madre se levantó para cerrar los postigos, tratando de ocultar su alteración.

Una rama crujió afuera, tras los establos.

Aline ya estaba sentada al pie de la cama cuando se volvió, con los ojos fijos en ella, leyendo sus pensamientos más profundos.

—¿Cómo sabes que papá va a volver? —preguntó Aline. Su voz ya no era la de una niña, sino la de alguien que sabía verdades que no debía conocer.

—Volverá, cariño. Mañana, junto con tu corderito. —Las palabras sonaban huecas incluso en sus propios oídos.

—No va a traerme un corderito, mamá —corrigió la niña—. Le pedí un macho adulto y negro. Y se llamará igual.

La madre se acercó a ella y le acarició el cabello.

—Por supuesto, cielo.

Ayudó a la niña a acostarse de nuevo, pero su mente estaba lejos de allí, atrapada en un laberinto que amenazaba con consumirla por completo. Cerró el libro, besó la frente de su hija tras arroparla y se fue en dirección a la puerta de la habitación. Una lágrima se dejó caer al fin, salpicando su mejilla. El cambio de dirección del viento hizo que los postigos de la ventana volvieran a abrirse de golpe.

—¿Mamá? —irrumpió Aline.

Su madre se giró de repente, sorbiéndose la nariz tras pasarse la mano por la mejilla.

—¿Sí, hija? —Su voz sonó quebrada.

—He encontrado un gusano en el agujero que cavaste para ese cordero, en el patio de atrás. Hemos estado hablando.

A su madre le tembló el pulso mientras agarraba el pomo de la puerta.

—¿Y qué… qué te ha dicho?

—Que el agujero no es para el apestoso Fergus, sino para mí. He aplastado esa cabecita roja con los dedos —dijo Aline con una calma que helaba la sangre.

El vaso que sujetaba la madre se precipitó al suelo desde su mano. Abrió la puerta y, sin mirar a su hija, la cerró tras de sí, asegurándola con doble vuelta. Bajó las escaleras y salió afuera. No se detuvo, no pensó, sus pies la llevaban automáticamente hacia el establo. El hedor era insoportable; no tuvieron el coraje, ella y su marido, de retirar el cuerpo sin vida de Fergus, el cordero blanco que el padre Lutier le había regalado a la niña la semana anterior. Los trazos dibujados en la barriga del animal aún eran visibles, ahora oscuros y plagados de moscas. Evitó pasar junto a la higuera; el crujido que oyó desde la ventana y el que oía ahora, detrás del establo con cada ráfaga de viento, le confirmó lo que su marido acababa de hacer. Tomó un montón de paja seca de las cuadras. Se dirigió de nuevo dentro de la casa y la esparció por todo el salón, hasta la parte superior de las escaleras que llevaban a las habitaciones. Tomó una cerilla y la dejó caer al suelo. Entró mecánicamente en la cocina.

A lo lejos, más allá de los zarzales y la verja que delimitaban la propiedad, los habitantes del pueblo, junto con el padre Lutier, observaban desde el comienzo del sendero que se perdía en la densidad del bosque. La vieron salir de la casa, descalza y llorando; de sus muñecas brotaba un líquido oscuro y brillante. Cayó al suelo tras unos pasos, y allí permaneció, bajo la fría mirada de la noche.

Cuando el sol comenzó a asomarse, la muchedumbre se dispersó en silencio, dejando atrás las ruinas carbonizadas de la casa, que emergían de entre las cenizas que revoloteaban en el aire puro de la mañana.

El libro se cerró de golpe.

—¿Os ha gustado el cuento, niños? —preguntó la señora junto a la puerta. Las siluetas de los críos se dibujaban con la luz de la luna, escondidas entre los barrotes de las literas.

—¿Era mala la niña? ¿Por eso la quemaron? —dijo una voz perdida en la habitación.

La señora se paseaba por la estancia, cerrando los postigos y echando las cortinas con una tranquilidad casi ceremonial.

—Así es, niños. Pero hay que asegurarse siempre de que la bruja arda entera, por eso solían quemarlas en las plazas de los pueblos, ¿sabéis? Para que todos fueran testigos de ello. De no ser así, podrían volver. Y nadie quiere eso, ¿verdad? —Dejó que una sonrisa se paseara en la oscuridad entre las camas, pero no fue vista por ninguno de los niños, quienes se escondían tras las sábanas.

—Nos gusta más el otro cuento, señora Lambert, el que nos contó ayer —resonó otra voz valiente, desde lejos.

—Bueno —replicó la señora, apagando la luz, mientras su espantoso rostro se desvanecía—, no está de más aprender un poco de la historia del pueblo, de vez en cuando.

El silencio que siguió a sus palabras duró lo suficiente como para inquietar a uno de los niños que, aferrado a un barrote de su litera, preguntó:

—¿Cuándo van a volver mis padres?

—¿Y los míos? Usted dijo que hoy vendrían a buscarnos —se atrevió otro, abrazando su almohada.

Pero los ojos de la señora Lambert eran dos ascuas distantes, y su silueta apenas se dibujaba en ese rincón de la habitación. Ni siquiera se dieron cuenta esas pobres almas cuando la señora Lambert esparció un manojo de paja antes de cerrar la puerta con doble vuelta.

Ricard Berenguer

Ricard Berenguer Garriga, Barcelona, 1995. Graduado en la Escuela de Arte y Diseño de Vic. Amante de la fotografía y la literatura. Sus relatos han sido publicados en las antologías Bocas que gritan en un bosque de escarcha (2024) y Han venido a incendiar la edad del sueño (2025) de la Escuela de Imaginadores. Narrador en el podcast Burgo Insomne. Sirvió hamburguesas en McDonald's.