No sé bien cómo empezar a contar esta historia. Aunque no gozo del don de la palabra en ninguna de sus expresiones, y puede que lo más largo que haya escrito en mi vida sean los dictados de diez líneas que la señorita Morandé nos obligaba a hacer en la escuela, los últimos acontecimientos me demandan ese esfuerzo. Más aún si no regreso esta noche.

Quisiera reproducir lo mejor posible todo aquello que he aprendido llevando papeles de un lado a otro durante casi veinte años en mi trabajo como maquinista de la imprenta del diario local L’étoile d’Évry y que este legajo pueda servir de testimonio formal en caso de que fuera necesario. Para ello diré que me llamo Claudius Collete, tengo 35 años y soy natural de Corbeil-Essones, perteneciente al distrito de Évry, que es desde donde escribo esta carta en el año de gracia de 1923.

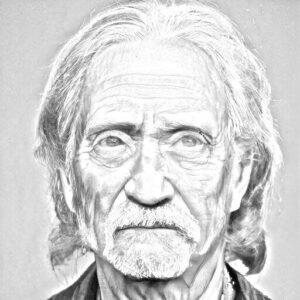

Adjunto el pequeño retrato al óleo que mi buen amigo Belmont, tocado por las musas de la pintura desde la cuna, me hiciera hace solo un par de años cuando mi pelo aún no contaba con ninguna cana. Espero que esto sea suficiente como ficha personal en caso de que no se vuelva a saber de mí.

Adjunto el pequeño retrato al óleo que mi buen amigo Belmont, tocado por las musas de la pintura desde la cuna, me hiciera hace solo un par de años cuando mi pelo aún no contaba con ninguna cana. Espero que esto sea suficiente como ficha personal en caso de que no se vuelva a saber de mí.

Aunque no es de mí de quien pretendo hablar en este testimonio, me temo va a resultarme inevitable tener que hacerlo al narrar el pasado con mis ojos. En cualquier caso, como decía, estas líneas no tratan de mí sino del misterio alrededor del señor Grauvier que se remonta a mi infancia y, seguramente, a mucho antes.

El señor Grauvier, de nombre Philippe, era viejo desde que tengo uso de razón. Muy viejo. Con aire desgarbado, incipiente joroba y una pronunciada cojera en la pierna derecha, se ayudaba siempre para andar de una garrota de madera de cedro que parecía tener aún más años que su propio dueño.

No almaceno ni un solo recuerdo de él que no dibuje el lienzo de un anciano demacrado y sin fuerzas que, de manera inexplicable, parecía engañar cada noche a la muerte arañándole un nuevo amanecer. Debía tener como mucho cinco años la primera vez que soy consciente de haberlo visto con su largo pelo cano y su extraño andar en la puerta del edificio donde vivíamos alrededor de unas veinte familias, incluidas la suya y la mía. Ya por aquel entonces debía rondar los sesenta años, puede incluso que los setenta. Era imposible decirlo. Adjunto también con esta misiva un retrato suyo a carboncillo que le cambié a Belmont por media botella de Bordeaux ganada a los naipes a un alemán que se encontraba de paso.

No almaceno ni un solo recuerdo de él que no dibuje el lienzo de un anciano demacrado y sin fuerzas que, de manera inexplicable, parecía engañar cada noche a la muerte arañándole un nuevo amanecer. Debía tener como mucho cinco años la primera vez que soy consciente de haberlo visto con su largo pelo cano y su extraño andar en la puerta del edificio donde vivíamos alrededor de unas veinte familias, incluidas la suya y la mía. Ya por aquel entonces debía rondar los sesenta años, puede incluso que los setenta. Era imposible decirlo. Adjunto también con esta misiva un retrato suyo a carboncillo que le cambié a Belmont por media botella de Bordeaux ganada a los naipes a un alemán que se encontraba de paso.

Aún siendo terriblemente fiel de manera objetiva, no tuvo en esta ocasión la mano de Belmont la gracia para reflejar el vacío siniestro de sus ojos grisáceos, dos fosos en los que resultaba sumamente difícil no hundirse. Una mirada triste que no inspiraba ternura sino miedo y un carácter poco sociable justificaban que la soledad fuera su única compañera a lo largo de los días que solía pasar casi enteros en la calle. Caminando, leyendo en la plaza durante largas horas en las que aprovechaba a comer cualquier cosa, o simplemente contemplando el cielo, gastaba así el hombre sus horas todos los días de la semana sin excepción hasta que la luz del atardecer lo llevaba de vuelta a su casa donde lo esperaba su esposa. Su mujer, a la que todo el mundo se refería como “señora Grauvier”, y de la que no creo que mucha gente, entre la que me encuentro, supiera su nombre, jamás abandonaba la casa. Era algo asumido por todas las gentes de aquella nuestra pequeña comunidad que la mujer estaba muy enferma, aunque lo cierto es que nadie podía asegurarlo ya que el señor Grauvier jamás dijo palabra alguna para confirmarlo. ¿Era realmente necesario que lo hiciera considerando que nunca la vio nadie abandonar el pequeño apartamento en el que vivía? Si el mal no era físico, debía serlo mental, pero que la mujer no gozaba de buena salud era algo evidente sin necesidad de que lo tuviera que asegurar nuestro estimado monsieur Jean Paul, médico del barrio.

Claudius niño fue tan curioso como introvertido, por lo que hasta que no llegué a la adolescencia y pude hacer mis primeros amigos pasé unos cuantos años solitarios, jugando conmigo mismo mientras iba desarrollando un rico mundo interior. Una de mis aficiones favoritas en aquella época consistía en sentarme después de comer en el escalón de la puerta del edificio para ver a la gente pasar, tratando de adivinar sus historias siempre con el señor Grauvier al fondo de la imagen, sentado en alguno de los bancos que adornaban la pequeña plaza al otro lado de la calle. El hombre parecía vivir ajeno a todo a su alrededor, centrado en el libro de turno, en dar de comer algunas migajas a los pajarillos que iban a hacerle compañía o simplemente dejando la mirada posada en el infinito durante más tiempo del que mi paciencia era capaz de mantenerme allí observándolo.

No sé cuántos años tendría la primera vez que pensé, con la inocencia de la juventud, en cómo era posible que estando la señora Grauvier tan enferma, su esposo pasara todos los días fuera de casa hasta caer el sol sin importar si era domingo o día festivo, si llovía o hacía un calor abrasador. Algunas tardes, no pocas, me cruzaba con él cuando, a punto de anochecer y antes de que mi madre bajara para avisarme de que la cena estaba lista, el viejo cruzaba el umbral del portón principal. Al pasar a mi lado, rara era la ocasión en que no lo escuchaba rumiando algún discurso, aunque fuera imposible distinguir jamás palabra alguna. En aquellos primeros años nunca me saludó; ni tan siquiera me miró. Aquel hombre parecía vivir en una realidad distinta donde nadie más existía y, como ya he dicho, de no ser por unos tristes y temibles ojos, habría pasado completamente inadvertido para cualquiera a pesar de tenerlo delante. Mi curiosidad por él fue creciendo con la edad al tiempo que crecía, más si cabe, su halo de misterio, ya que todo aquel al que preguntaba sabía tanto o menos que yo sobre la pareja aun habiendo compartido edificio con ellos durante años. Mis padres, sin ir más lejos, que llevaban en esa residencia desde antes de que yo naciera, no pudieron resolver ni una sola de mis preguntas sobre el señor y la señora Grauvier, lo que alimentó mis ganas por saber más. Me sentía como un detective delante de un caso que, de una forma increíble, parecía no importarle a nadie y en el que el anciano había logrado su objetivo de hacerse invisible. ¿A qué se dedicaba? ¿Tenía hijos? ¿De dónde era? ¿Había participado en la guerra? ¿Cómo se llamaba su mujer? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué nunca estaba con ella salvo en la noche? Estas y mil preguntas más se agolpaban en mi cabeza de una manera frustrante cada vez que veía al viejo sentado en la plaza, frenado por mi miedo para acercarme hasta él y preguntarle directamente. También recuerdo, como si fuera ayer mismo, la tarde de finales de agosto en que subí por primera vez hasta la última planta del edificio donde tenían su casa intentando buscar respuestas. La residencia, que era la última al final del interminable pasillo, tenía la puerta pegada a la pared del fondo junto a un gran ventanal que se encontraba siempre cerrado.

Todavía hoy, más de veinte años después, soy capaz de revivir el gran miedo que sentí aquella calurosa tarde como si volviera a transportarme a ese momento con solo recordarlo. Las escaleras de madera, al otro extremo de la ventana junto a la puerta, crujiendo con cada paso, delatando mis intenciones. La extraña oscuridad del pasillo sin iluminar que parecía la boca de un túnel con su pequeña luz al fondo. Pero, por encima de todo, la opresión asfixiante de sentir que algo me acechaba, alertado por ese instinto animal que nos advierte del peligro oculto mucho antes de que cualquiera de nuestros sentidos pueda identificar y ponerle nombre a la amenaza que tenemos encima. Algo me miraba en ese pasillo. No se de dónde venía ni tampoco qué buscaba, pero si de algo estoy seguro es de que algo que no era de este mundo me observaba expectante, sin hacer nada. Tan seguro como de la misma luz de la vela que ahora mismo me alumbra mientras escribo estas letras.

Aún me tiembla el pulso al recordarlo.

Aún me tiembla el pulso al recordarlo.

Nada pasó en realidad aquella tarde. O eso es lo que me digo. Las pocas personas con las que he tenido la confianza para contarles esto coinciden en que la sugestión de un niño se apoderó de la realidad. Yo mismo quiero creer que es así, que tienen razón, pero cada vez que revivo la angustia creciente con cada paso que me acercaba a la puerta de la casa de los Grauvier en esa tarde de infausto recuerdo, cualquier vestigio de seguridad termina por hacerse añicos.

Y aunque no volví durante muchos años a acercarme a aquel pasillo, ese nuevo y desconocido miedo que se tornó mi compañero no logró aplacar ni un ápice el interés por el misterio en el que me veía inmerso. Al contrario, en un ejercicio de genuina humanidad, esa que es capaz de llevarle a uno a abrasarse en su deseo por tocar el fuego, el miedo no hizo otra cosa sino espolearlo.

Poco tiempo después de aquel suceso comencé a asistir a la escuela y, a fuerza de exponerme, mi carácter insociable fue ablandándose. Allí conocí a otros niños de mi calle, amigos que aún conservo como Laurent, Jean Baptiste o especialmente Belmont, y durante unos pocos años el señor Grauvier, al que no dejé de ver cada día en la plaza, pasó a un segundo plano, que no al olvido. Aquel interludio a nuestra trama fue quebrado el día que la señora Clotilde, alegre solterona y vecina de nuestro edificio, apareció muerta una mañana en el patio interior con el cuello totalmente desgarrado, sujeto tan solo a la cabeza por un delgado hilo de carne que no permitía usar el término decapitación.

Debido a la truculencia de la muerte, el espíritu de la comunidad se hizo fuerte para expresar el dolor e intentar hacer justicia, lo que volvió a poner al señor Grauvier en el centro de mi vida la mañana en que, mientras nos arremolinábamos alrededor de aquel cuerpo pálido, tendido en el suelo como la piel de una salchicha después de que hayan sacado toda su carne, lo tuve más cerca que nunca. Había algo turbio en la escena, más allá del desagradable corte en el cuello o de la cara de terror que se había congelado en el rostro de la mujer. Más allá también de sus ojos vidriosos, ahora grises, que no dejaban recuerdo alguno de los dos alegres botones negros con los que siempre regalaba una sonrisa, o del mechón blanco que nadie recordaba y que caía entonces como improvisada mortaja sobre su frente. Algo inexplicable creaba una atmósfera de desasosiego entre los presentes que, aunque la mente racional no fuera capaz de ver, el cerebro inconsciente detectaba al instante: no había ni una sola gota de sangre por ningún lado. De aquel corro silencioso alrededor de la pobre Clotilde recuerdo, por encima de la desagradable imagen de la muerte a mis pies, la tenaza que se posó sobre mi hombro oprimiéndome el corazón. Los huesudos dedos de la mano del señor Grauvier clavándose como garras de alimaña sobre su presa. No sería esa la última vez, desgraciadamente, que volvería a sentir la presencia cercana del anciano.

A raíz de la inexplicable muerte de mademoiselle Clotilde, mis padres, contagiados del temor que se expandía entre las gentes del edificio que empezaban a atribuir responsabilidades al ámbito de lo oculto, me prohibieron salir hasta tan tarde obligándome, además, a sustituir el escalón de la entrada por el de las escaleras del primer piso junto a la puerta de casa. Aquel pequeño espacio donde prácticamente todos los días me sentaba junto a Belmont para jugar a lo que nuestra imaginación permitiera, se convirtió durante los meses siguientes en mi único patio de recreo. Y con ello, paradójicamente, aumentó el contacto con el viejo Grauvier al que veía, sin falta, dos veces cada día cuando pasaba junto a mi lado por la escalera para salir a la calle y cuando, antes de caer el sol, regresaba a su apartamento. Con su lenta cadencia y el siniestro sonido de su garrota, los eternos minutos en los que lo escuchaba desde que cerrase la puerta, atravesase el largo pasillo y, bajando las escaleras, se perdiera finalmente por el portón de la entrada, me sirvieron para apreciar el sutil cambio que se había producido en él desde la muerte de nuestra vecina. De sus ojos, que seguían profundos como la mismísima sima de los infiernos, se había borrado todo rastro de pena para dar paso a una temible expresión de decisión indefinida. Su mirada, que ya no vagaba perdida hacia el infinito, buscaba con ahínco dos veces al día el encuentro con mis ojos huidizos, helándome la sangre cada vez. Y no era aquello lo único que me quitaba el sueño por las noches, puesto que la acechante presencia que había sentido en el pasillo, aunque tenue, no dejaba de acompañarme en muchas de las horas que pasaba en las escaleras y que, de un modo inconsciente, sentía vinculada también al viejo sin que yo fuera capaz de explicarlo. Solo cuando cruzaba la puerta de casa, coronada por un gran cristo de madera, me liberaba de aquel peso asfixiante.

Una única vez más, solo una, volví a dar con mis pasos al final de la escalera del último piso y tuve el arrojo de acercarme a la puerta del apartamento de los Grauvier en una tarde lluviosa de finales de octubre. Tenía 19 años recién cumplidos y era sábado, detalles ambos que recuerdo bien porque el señor Lucien siempre me daba un día libre como regalo que yo aprovechaba para gastar en fin de semana, ya que normalmente debía trabajarlos. Sin novia ni proyecto de encontrar una, no me planteaba buscar un apartamento para mí por lo que seguía viviendo con mis padres al igual que mi estimado Belmont, en cuya divertida compañía solía gastar las horas muertas haciendo honor a la costumbre de sentarnos en el escalón a charlar antes de dirigirnos a la taberna de la esquina donde nos emborrachábamos entre juegos y cantos hasta la madrugada, tal y como hacen los jóvenes.

Una única vez más, solo una, volví a dar con mis pasos al final de la escalera del último piso y tuve el arrojo de acercarme a la puerta del apartamento de los Grauvier en una tarde lluviosa de finales de octubre. Tenía 19 años recién cumplidos y era sábado, detalles ambos que recuerdo bien porque el señor Lucien siempre me daba un día libre como regalo que yo aprovechaba para gastar en fin de semana, ya que normalmente debía trabajarlos. Sin novia ni proyecto de encontrar una, no me planteaba buscar un apartamento para mí por lo que seguía viviendo con mis padres al igual que mi estimado Belmont, en cuya divertida compañía solía gastar las horas muertas haciendo honor a la costumbre de sentarnos en el escalón a charlar antes de dirigirnos a la taberna de la esquina donde nos emborrachábamos entre juegos y cantos hasta la madrugada, tal y como hacen los jóvenes.

Belmont y yo habíamos hablado muchas veces del misterio que rodeaba a los Grauvier, jugando a inventar inocentes historias de miedo, aunque por la jovial manera de ser de mi amigo solo yo me tomara en serio el asunto y lo rumiara más tarde en mi cabeza cuando al rato cambiábamos de tema. Esa tarde, Belmont estaba más participativo que nunca y, haciéndome volver a hablar de la presencia una vez más, me retó a subir las escaleras para enfrentarnos a la oscuridad del pasillo, aprovechando que el viejo Philippe, como cada día de su vida, se encontraba fuera de casa. Escalón a escalón, las risas fueron apagándose hasta que el silencio se hizo protagonista cuando pusimos nuestros pies en la última planta. Era la primera vez que volvía allí arriba, pero puedo asegurar que el miedo que infundía el lugar no se debía al misticismo de un recuerdo edulcorado, y la lividez que inundó las mejillas de Belmont, de normal coloradas, era el mejor testigo de la verdad de estas palabras.

Ateo no confeso, pues no estaba bien visto en aquel entonces expresarlo abiertamente, un irreconocible Belmont me cedió la iniciativa mientras lo veía llevarse la mano al pecho sobre la que colgaba un crucifijo regalo de su difunta madre. El silencio solo se veía roto por el repiqueteo de la lluvia sobre las placas metálicas del techo encima de nuestras cabezas. La tarima, que más que crujir parecía chillar con cada paso, nos fue metiendo el miedo en el cuerpo hasta que la vieja presencia apareció de pronto. Nada más sentirla miré a Belmont, que si bien seguía lívido, había alcanzado un nuevo nivel de palidez, siendo sus ojos los que me dijeron que aquello no era solo producto de mi imaginación sin necesidad de intercambiar palabra. El gran ventanal, por el que apenas entraba luz en aquella tarde gris, parecía tan lejano como la punta de la torre Eiffel de la que todo el mundo hablaba y que yo no había llegado a ver. Cuando no habíamos llegado ni tan siquiera a la primera puerta, un par de crujidos delataron la huida de mi compañero, que en lo que tardaba en girar la cabeza debía ya encontrarse fuera del edificio, quién sabe si en el mismo París. Pero yo, que había tardado tantos en años en atreverme a volver a subir, y que bien sabía que podría pasarme otra eternidad sin intentarlo de nuevo, quise, en esa ocasión, llegar un poco más lejos y pegar la oreja a la puerta para comprobar, de una vez por todas, si la señora Grauvier realmente existía. Cuando pasé junto al segundo apartamento, camino ya del último, me di cuenta de que era la primera vez que llegaba tan lejos. El hecho de que la presencia hubiera desaparecido me proporcionó la dosis de coraje que necesitaba para llegar hasta el final y plantarme ante la vieja puerta de madera de los Grauvier. Una vez allí, el viento que se filtraba silbando por la ventana volvió a sugestionarme recuperando el punto de miedo que había desaparecido por unos instantes de manera engañosa. Firme en mi decisión a pesar de la congoja, pegué con cuidado la oreja a la raída madera tapándome la otra con la mano y así me quedé durante un par de minutos con los ojos cerrados. Cada vez que me planteo contarle a alguien lo que escuché allí, la intención me dura muy poco porque sé lo que me diría: «no fue real». Igual que soy consciente de que nadie me creería, también lo soy de que nadie podría convencerme de que lo que escuché aquella tarde no fue fruto de mi imaginación. Con la cabeza allí pegada, empapándome del fétido olor que salía de entre las grietas, un extraño silencio dominaba el momento. Solo cuando logré disociar todos los sonidos que venían de fuera, me percaté de que el silencio no era pleno. Lo que al principio me pareció un ligero rumor, poco a poco fue creciendo hasta que, de manera incuestionable, escuché el sonido del oleaje. Apartando la cabeza de la puerta y destapándome el otro oído, miré hacia el final del pasillo para comprobar que no había nadie que pudiera confirmar que estaba alucinando. Me planteé poner fin a la aventura en ese momento, pero ya se sabe aquello de que la curiosidad mató al gato y allí estaba yo, cual gato con las uñas clavadas a la puerta. Empujado por el morbo de lo inexplicable, volví a repetir el procedimiento pegando la mejilla a la puerta y tapando el otro oído haciendo vacío con un dedo. De nuevo, silencio. De nuevo, mi cerebro distinguiendo todos los sonidos externos para centrar la atención únicamente en lo que venía de dentro. Y, de nuevo, la sorpresa. En esta ocasión no fueron las olas, sino el sonido de mil dunas desplazadas por el viento, tan nítidas en mi mente que si hubiera abierto la puerta de golpe esperaba encontrarme el desierto delante, desierto que nunca había visto con mis propios ojos, igual que nunca había visto el mar. ¿Qué magia era esa? ¿A qué suerte de embrujo obedecía? Porque aun cuando aquella puerta parecía tocar la melodía que invocaba mis instintos más primarios y los deseos frustrados de aventura de un muchacho que jamás había salido de su ciudad, era evidente para mí que escondía algo profundamente oscuro, terriblemente maligno. A pesar de esa sensación, me sentí muy tentado de abrirla y, de hecho, debí de haber estado a punto de hacerlo en algún momento de ese lapso de tiempo, ya que al arrancarme de ella descubrí mi mano en el pomo sin ser consciente de haberla puesto en él. Fue, una vez más, mi instinto quien me sacó de allí a empujones cuando, en medio de aquel extraño sueño, escuché resonar la voz de una mujer susurrando mi nombre en mi cabeza. Una voz embriagadora, embaucadora; el canto de una sirena cuya llamada no entiendo cómo fui capaz de resistir. Lo que activó ese instinto de supervivencia fue el hecho de que el sonido no proviniera del otro lado de la puerta, sino de mi propia mente y así, a pesar de lo seductor que me resultaba, logré despegar la mano del pomo como quien suelta de golpe un cazo ardiendo, llevar mis pasos al final del pasillo y, una vez allí, bajar las escaleras hasta encontrarme con Belmont, que aún habiendo recuperado algo de color seguía sin parecer el mismo de siempre. Preferí no confesarle lo que acababa de suceder, asustado aún ante la idea e incapaz de ponerle palabras, y él debió de agradecerlo, porque lo cierto es que cuando me senté a su lado todavía temblaba levemente y decidió seguir callado un buen rato, sin hacer ni una sola pregunta.

Después de algunos años desde que la escuchara aquella tarde, todavía creo firmemente que la seductora voz pertenece a la presencia. Voz que sigue llamándome con sutileza, pero también con insistencia, cada día al caer la noche, atrayéndome siempre hacia el último piso en el que en más de una ocasión me he encontrado al borde de las escaleras con la mente en blanco, dándome en ese instante cuenta de dónde estaba y llevando mis pasos de nuevo escaleras abajo.

Llega el momento de hablar de Bastián y de su bella hermana Camille que, junto con sus padres los Clemont, ocuparon por aquella época una residencia en la segunda planta de nuestro edificio convirtiéndose en divertida novedad. Bastián, un muchacho de menos de 10 años, era un joven alegre y vivaracho de intensos ojos azules que, a falta de compinches de su edad en la vecindad, se fundió con la sombra de Belmont y, sobre todo, con la mía. Su hermana, Camille, motivo por el que le permitíamos su, en incontables ocasiones, molesta compañía, era una joven de veinte años e insultantemente bella. De ojos también azules, pelo color caoba, que parecía sacado de las mismas ascuas, y una constitución gracil pero llena de sugerentes curvas que empujaban a jóvenes y mayores a volver siempre la vista atrás a su paso, se convirtió en el motivo de disputa, siempre afectiva, entre Belmont y yo por sus favores. Favores que, por otra parte, la joven no concedía, pero que jugaba a prometer con su alegre sonrisa y su conversación pícara, reavivando la «batalla» entre mi amigo y yo.

Su repentina muerte en circunstancias tan similares a las de Clotilde, yaciendo en el patio con el cuello casi arrancado, abrigada únicamente por un manto de palidez que se extendía sobre su piel desnuda y que había contagiado a su hermoso cabello, ahora sin fuerza, fue un mazazo emocional avivado por el desconsuelo del pequeño Bastián. A pesar de que a todos sorprendió profundamente que no se hubiera producido tipo alguno de agresión sexual, rumor que todos pensaron sin necesidad de decirlo hasta que el médico lo confirmó, y que la joven afrontaría el juicio final portando la medalla de la castidad, lo que a mí me puso los pelos de punta fue, al igual que la anterior vez, la ausencia total de sangre en la escena. Eso, y volver a sentir la mano fría del señor Grauvier posada por unos instantes sobre mi hombro en el momento en que hacíamos corro alrededor de la difunta. A diferencia de la ocasión anterior, esta vez sí me atreví a ladear levemente la cara para observar, con el rabillo del ojo, una sutil y siniestra sonrisa acompañada de un desagradable aliento que duró solo un segundo, lo mismo que su gesto.

No solo Camille se desvaneció aquella noche. Con ella se fue también la tregua que, en ese momento entendí, durante años me había otorgado la presencia para dar paso a un acoso mental incesante. Ya no me llamaba: me gritaba a todas horas, incluso en mis propios sueños, llegando a arrebatarme el único refugio ante ella que era mi casa. He soportado esta carga, aún a costa de mi mermada salud, los últimos dos años sin importar si estaba en el edificio, en la calle o en la imprenta y he decidido ponerle fin esta noche de una vez para siempre. Escribo estas letras antes de aventurarme a ir a la casa de los Grauvier, llamar a la puerta y hacer frente al miedo que no me deja vivir desde hace más tiempo del que soy capaz de recordar.

Dejo esta carta aquí guardada, a la espera de poder concluirla esta misma noche, pero, desconociendo las intenciones de lo que quiera que se esconda tras esa puerta, me dispongo a firmarla como precaución.

Que Dios nuestro señor me acompañe.

Que Dios nuestro señor me acompañe.

Corbeil-Essones, 1923.

Querido diario,

Hace solo dos días desde que encontrara la carta debajo de la tablilla suelta de la pared. Me parece increíble que haya podido resistir a las numerosas reformas que sin duda ha tenido que sufrir la vivienda desde que fuera escondida en ese agujero. Presa de la excitación, le he contado mi hallazgo a mamá, pero su reacción, ¡oh, sorpresa!, ha sido la de siempre:

«Marié, deja de perder el tiempo con tonterías y céntrate en tus exámenes si quieres poder entrar en la Sorbona».

Sé que tiene razón y no pretendo descuidar ni un solo instante mis tareas, pero creo que ella no ha sido capaz como yo de ver en estos papeles, casi deshechos por la humedad, el valor histórico que yo sí les veo. Después de consultar en la biblioteca y en el registro, me ha dado un gran gusto descubrir que Claudius Collette existió en realidad y que, efectivamente, vivió en este edificio. ¡Pero qué tonta eres, Marié! ¡Claro que vivió en esta casa y en este mismo apartamento: tengo su carta! ¡Y qué carta! ¡Qué gran historia de terror! Me pregunto qué habría sido de Drácula si Bram Stoker hubiera decidido esconder el manuscrito en algún lugar a la espera de ser descubierto muchos años después. Porque aunque Claudius no menciona la palabra ni una sola vez, parece que esté hablando del mismo Conde.

A propósito de ello, he buscado en el registro, y a pesar de haber encontrado a mademoiselle Clotilde, Camille y Belmont, no he hallado rastro alguno de los Grauvier, lo que confirma mi teoría de que lo más probable es que no se trate más que del relato de terror de un trabajador de imprenta con sueños de escritor.

Lo que no deja de resultarme curioso es el parecido entre el señor Grauvier y el señor Clauvier. Los dos viejos igual de secos, desgarbados y, para colmo, viviendo en el mismo apartamento. De haberme dicho mamá que se llamaba Philippe en lugar de Bastián, creo que me habría hecho pis encima.

M. 12 de Octubre de 2018.

——————————————————————

Querido diario,

hoy he decidido que voy a visitar al señor Clauvier. Estoy segura de que tanto él como su mujer, que según parece está muy enferma, agradecerán la compañía y así de paso podré preguntarles por esta historia que me estoy planteando publicar en algún concurso literario. He comprado unas pastitas y esta tarde, cuando el señor Bastián vuelva de su paseo diario, pienso acercarme hasta su casa y saciar mi sed de curiosidad. ¿No sería fascinante que ellos hubieran conocido a los Grauvier?

M. 20 de Octubre de 2018

B.J. Sal

B.J. Sal es un autor todoterreno que acaba de comenzar su andadura por las letras con sus dos primeras novelas publicadas en 2020, ambas de ciencia ficción:

"Cntrl", una novela de extraña fusión ciberpunk-noir que da comienzo a una saga centrada en la manipulación y el hacking.

"Segr3gation", ambientada en un singular futuro post-apocalítpico en el que la electricidad deja de existir y los "supervivientes" se agruparán en base a la tendencia que rige nuestra sociedad: las minorías.

Con varios proyectos para 2021, ahora se encuentra escribiendo su primer western "The Long Shadow of Alvarado".

3 comentarios

Con un par! Pedazo historia.

Gracias, Vicente!

Un cierto estilo Poe muy conseguido al principio. Engancha bastante, felicidades!!