Estamos hartos, ¿no es cierto? de saber “por dónde van los tiros”. A veces ya sabemos quién va a morir y quién no en los dos primeros minutos de película o en las tres o cuatro páginas del principio. Pero continuamos leyendo o viendo la peli, después de todo hemos venido para ver morir a la peña, hemos venido para ver cómo se vuelven locos y matan los unos, cómo se vuelven locos e intentan escapar infructuosamente los otros, etc. Aunque aún nos mueven otras cosas, otras necesidades.

Y ya no digamos cuando leemos, por enésima o primera vez, Drácula, Frankenstein o el Jekyll y Hyde. Hasta mis hijos saben lo que va a pasar ahí. Y si nos salimos del terror lo mismo: cualquiera intuye qué se va a encontrar en El Quijote, o en El Conde De Montecristo: pero no sabes en verdad nada, ¡nada! hasta que los lees; no es, entonces, sencillamente “la historia” lo que buscamos. Y ¿qué es lo que buscamos, oh manes de la literatura? Lo excelso, eso buscamos, entre otras cosas.

Cuando te adentras en esas historias, en esos clásicos, te embarcas en un viaje en globo, te sitúas en las alturas, tu visión es cenital, los lees con el sentido de lo excelso rebuyéndote dentro, contemplas el mundo, la existencia toda, el cosmos, desde un glorioso mongolfiero literario. O por lo menos a mí me pasa esto.

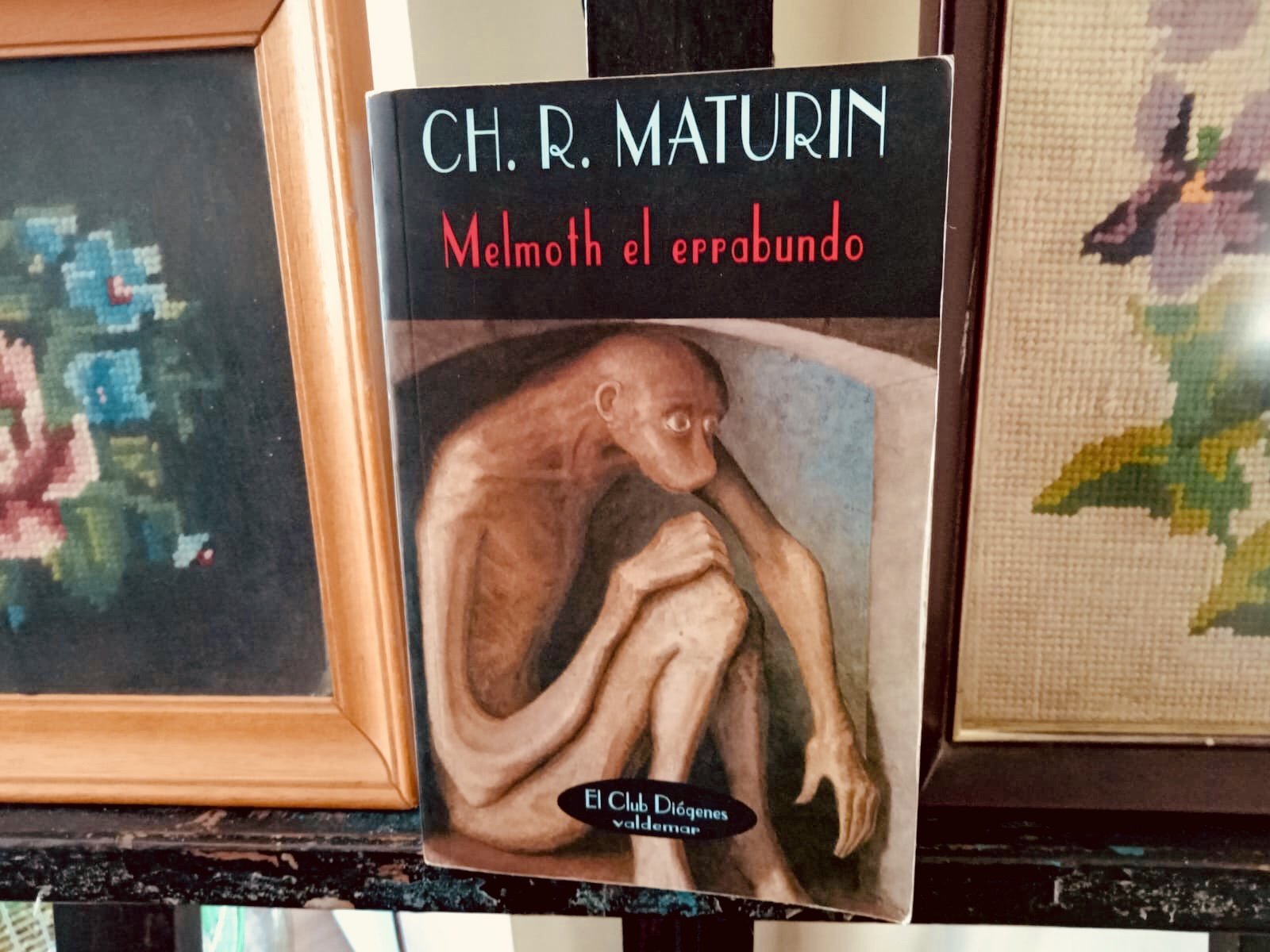

Ya que he sacado El Ingenioso Hidalgo, os hablaré del que yo considero, por muchas razones, El Quijote de la literatura de terror: Melmoth, El Errabundo, de Charles Robert Maturin. En primer lugar es una obra de peso y enjundia, una biblia. Si te gusta la llamada literatura gótica aquí encontrarás los sótanos del edificio gótico: todo aquello que te haya gustado del género: los parajes lúgubres, aguas estancadas, miasmas mefíticas, la insania que se pasea por los genes como una enfermedad y que es una maldición, la humedad de los calabozos y la soledad del preso esperando su ajusticiamiento, su oscuro destino que firmó años ha: todo. La vida es una charca pútrida en la que nos vamos hundiendo cada vez más, memorias tristes, mementos mori, arrebolados cadáveres de hermosas y jóvenes doncellas, y malentendidos que terminan en ineluctables tragedias con una plañidera arrodillada junto al cadáver de su amado: ¡acónito! ¡acónito para esa pobre chica, o que se enclaustre en un convento, esos burdeles de un solo y ostentoso visitante cuyo nombre se escribe en grandes mayúsculas!

¿Veis? Es nombrar Melmoth y me vengo arriba. O abajo. Otra cosa que tienen en común Melmoth y El Quijote es que los dos albergan novelas, intranovelas que están insertas en la obra como historias de que tienen noticia los protagonistas: es que no existía la idea moderna de prisa: hoy existe un prurito por terminar los libros, por que la obra sea ligera y se lea de corrido, antes era todo lo contrario; así que caveat emptor: no os acerquéis a Melmoth, ni a Alonso Quijano, si pertenecéis a este tiempo ajetreado y vil: ¡malhadados!

¿Veis? Es nombrar Melmoth y me vengo arriba. O abajo. Otra cosa que tienen en común Melmoth y El Quijote es que los dos albergan novelas, intranovelas que están insertas en la obra como historias de que tienen noticia los protagonistas: es que no existía la idea moderna de prisa: hoy existe un prurito por terminar los libros, por que la obra sea ligera y se lea de corrido, antes era todo lo contrario; así que caveat emptor: no os acerquéis a Melmoth, ni a Alonso Quijano, si pertenecéis a este tiempo ajetreado y vil: ¡malhadados!

En cambio, si os gusta oír el crujido de los leños en la chimenea, contemplar el avance de la llama consumiendo un cabo de vela en la negrura de vuestros aposentos, si os gusta el sonido del viento en los aleros (si aun sin tener aleros os complacéis en imaginar, o imitar con la boca, este sonido –como hago yo), si ¡demonios! estáis leyendo este artículo que no os llevará a ninguna parte, entonces sí: la prisa no os ha poseído, sois seres semejantes a mí, podéis olvidar el sagrado móvil en cualquier parte porque el libro os llama: os llama eso mismo que llamaba a ese personaje de inmortal fama: C. Auguste Dupin. Citemos un poco:

“Una rareza de mi amigo (¿qué otro nombre darle?) consistía en amar la noche por la noche misma; a esta bizarrerie, como a todas las otras, me abandoné a mi vez sin esfuerzo, entregándome a sus extraños caprichos con perfecto abandono”.

Todos (los que se han quedado, digo, los no poseídos por la prisa) nos abandonamos gustosos a estos extraños caprichos de Dupin, ese eterno y maravilloso diletante.

¿He dicho diletante? Esa es otra constante: los encontramos en Oscar Wilde, en Percival Shelley, en su buen amigo Lord Byron:

“¡Qué prueba, para el cuerpo débil y el alma altiva de un hijo de las musas, sufrir los largos años de calumnia, de dolor y de ultraje; verse tratado como loco y sumergido en la soledad de un calabozo!”.

Me gusta pensar en mí mismo como en un eterno diletante, siempre me he sentido cómodo en ese papel de paseante entre las filas ordenadas de los tesoros del saber: picoteando de aquí y de allí; pronunciando las fórmulas latinas como bien me da la gana, ¡ja! En castizo lenguaje lo podemos traer como “aprendiz de todo y maestro de nada”, sé que se usa en forma despectiva, pero Dupin y yo somos diletantes eternos, ya lo hemos dicho, y todo nos resbala, todo excepto una buena historia frente al fuego, en un cómodo butacón con un maravilloso trago de grog entre las manos. Esta historia nos tendrá atados a ese mullido butacón hasta el amanecer, porque nuestro territorio es la dilatada noche, ya sabéis: “la negra divinidad”.

¿Os dais cuenta? En esto y no en otra cosa se cifran estos mis artículos, en el diletantismo perpetuo, lo que he venido llamando mis divagaciones, mis desvaríos. Enciendo el portátil y escribo lo primero que las musas me insuflan con su beso, musas deslenguadas, beso con lengua, ¡ay musas! y me paseo por los libros que he leído como un puro esteta por el jardín de los Medici.

Pero ya es suficiente, marchaos ya, dejadme; debo meditar, o emborracharme bajo mi dolmen, debo buscar unas líneas de un poema de Kavafis que me andan atormentando, debo colocar flores muertas en la tumba del inmisericorde pasado, ¡que no me deja en paz! O debo reírme de mis propios histrionismos y abandonarme a la molicie de los besos de una “mujer impura” que me meta en su callejón como metería al universo entero…

“Hombres, retiraos… dejadme solo. Y cualesquiera que sean las voces y ruidos que oigáis en el curso de la espantosa noche que se avecina, no os acerquéis a este aposento, porque peligrarían vuestras vidas. Recordad que vuestras vidas serán el precio de vuestra insensata curiosidad. En ese mismo lance aposté yo algo más que mi vida… ¡y lo perdí! Os lo advierto… ¡retiraos!”

Fco. Santos Muñoz Rico

Redactor

1 comentar

Ni siquiera el mongolfiero ha de servir para observar el mecanismo interno del murcélago. A no ser que ese mongolfiero sea la redonda y pálida luna llena. Yo la uso como una lente a través de la cual veo en efecto el mecanismo interno del murciélago. Me refiero al murciélago negro de imponentes alas que está mirando mi nuca ahora. Su sangre es amarilla, por cierto.